Social Media: TikTok als politische Kommunikationsplattform

Von Benjamin Triebe

TikTok gilt als die Social Media-Plattform schlechthin, um junge Menschen zu erreichen. Zugleich ist sie aus verschiedenen Gründen hochumstritten. Trotzdem wird sie zunehmend für die politische Kommunikation genutzt und selbst der Bundeskanzler ist dort mittlerweile präsent. Wir betrachten, wer aus der Politik ebenfalls auf TikTok aktiv ist, warum die AfD dort so viel Erfolg hat und welche Rolle Desinformation spielt.

TikTok mit seinen kurzen Videos wird in Deutschland häufig noch als neues Social Media-Phänomen wahrgenommen, für das sich besonders junge Menschen begeistern. Tatsächlich ist die App bereits seit Herbst 2017 hierzulande verfügbar und gehört hinsichtlich der Nutzungszahlen mittlerweile zu den Platzhirschen unter den sozialen Medien. So waren im Oktober 2023 (öffnet in neuem Tab) knapp 21 Millionen Menschen in Deutschland auf der Plattform aktiv, womit sie beliebter (öffnet in neuem Tab) ist als etwa Telegram oder X/Twitter.

Die Präsenz der Politik nimmt zu

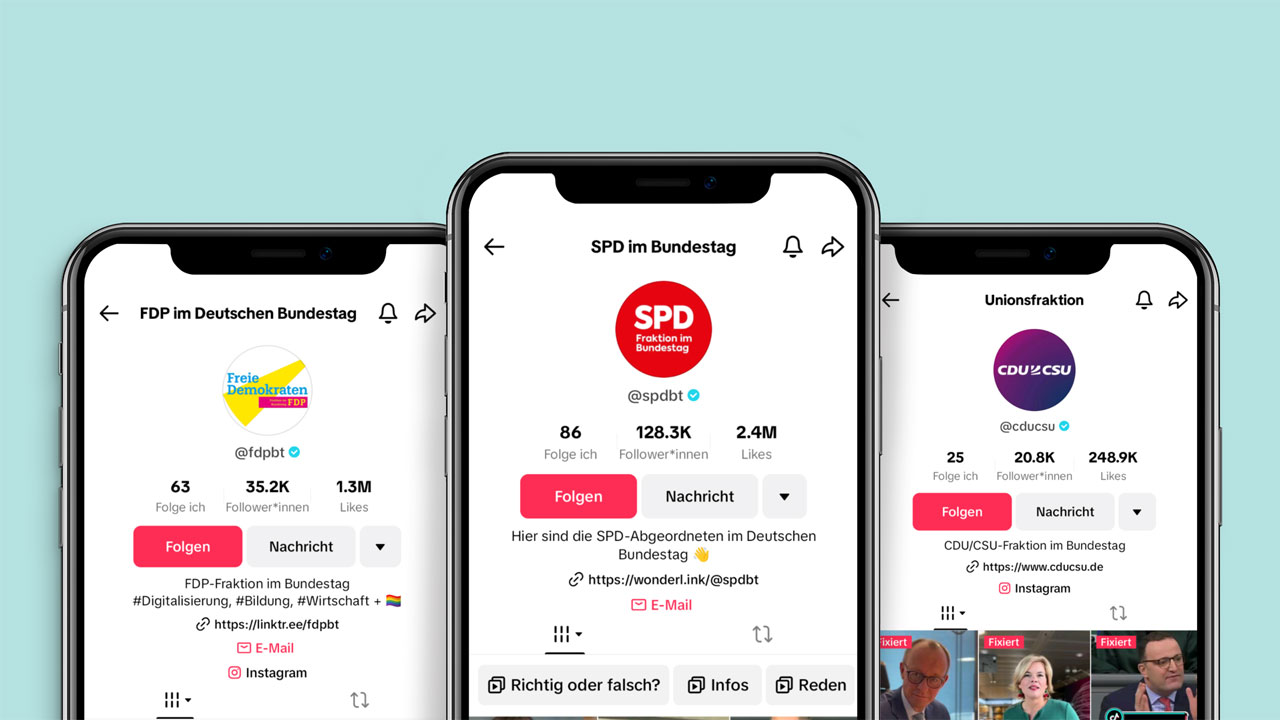

Trotzdem hat es eine ganze Weile gedauert, bis auch Parteien und Politiker:innen TikTok für sich und ihre politische Kommunikation entdeckt haben. Aktuell sind alle großen Parteien bzw. ihre Bundestagsfraktionen dort präsent, wobei AfD und SPD mit Abstand am erfolgreichsten und aktivsten sind (sortiert nach Followerzahlen):

- AfD (öffnet in neuem Tab) mit 411.000 Followern und 7 Mio. Likes

- SPD (öffnet in neuem Tab) mit 128.000 Followern und 2,4 Mio. Likes

- FDP (öffnet in neuem Tab) mit 35.000 Followern und 1,3 Mio. Likes

- CDU/CSU (öffnet in neuem Tab) mit 21.000 Followern und 248.000 Likes

- Die Linke (öffnet in neuem Tab) mit 18.000 Followern und 310.000 Likes

- Grüne (öffnet in neuem Tab) mit 4.200 Followern und 20.000 Likes (erst seit Mitte Januar 2024)

Lange Zeit haben vor allem Vertreter:innen von AfD und FDP (öffnet in neuem Tab) oder jüngere Politiker:innen wie der Thüringer Landtagsabgeordnete Lutz Liebscher (öffnet in neuem Tab) (SPD) die Plattform genutzt. Eine der ersten bekannteren Personen aus der Bundespolitik auf TikTok war die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (öffnet in neuem Tab), die bereits seit 2020 wöchentlich ihren Account bespielt.

Seit ein paar Monaten ziehen jedoch weitere Bundespolitiker:innen mit eigenen Kanälen nach: Friedrich Merz (öffnet in neuem Tab) seit November 2023, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (öffnet in neuem Tab) und Karl Lauterbach (öffnet in neuem Tab) seit März 2024. Und seit dem 8. April ist nun auch Bundeskanzler Olaf Scholz (öffnet in neuem Tab) auf der Plattform zu finden. Von den Bundesministerien ist bisher aber allein das Gesundheitsressort (öffnet in neuem Tab) von Lauterbach dabei – mit 153.000 Follower:innen sogar recht erfolgreich. Eine noch größere Reichweite hat allerdings Sahra Wagenknecht (öffnet in neuem Tab), die seit September letzten Jahres 315.000 Follower:innen und 2,9 Mio Likes gesammelt hat. Der Aufbau der Videos ist bei allen Genannten ähnlich: In der Regel handelt es sich um Auszüge aus Reden oder kurze Statements zu bestimmten Themen. Jüngere Abgeordnete wie Emilia Fester (öffnet in neuem Tab) versuchen sich auch mal an Tanzvideos, die anfangs ein zentraler Trend der Plattform waren.

Europapolitik auf TikTok

Von den deutschen Spitzenkandidat:innen für die anstehende Europawahl sind mittlerweile fast alle – abgesehen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – auf TikTok aktiv, wenn auch mit unterschiedlicher Regelmäßigkeit und (noch) eher geringen Followerzahlen:

- Maximilian Krah (öffnet in neuem Tab) (AfD) mit 41.500 Follower:innen und 590.000 Likes

- Marie-Agnes Strack-Zimmermann (öffnet in neuem Tab) (FDP) mit 6.800 Follower:innen und 60.000 Likes seit März 2024

- Katarina Barley (öffnet in neuem Tab) (SPD) mit 5.000 Follower:innen und 67.000 Likes seit Februar 2024

- Terry Reintke (öffnet in neuem Tab) (Grüne) mit 1.800 Follower:innen und 55.000 Likes seit Juni 2022

- Martin Schirdewan (öffnet in neuem Tab) (Linke) und Carola Rackete (öffnet in neuem Tab) (Linke) mit jeweils 1.100 Follower:innen (seit Oktober 2023 bzw. Januar 2024)

Wie erfolgreich und aktiv die bisherigen Europaabgeordneten aus Deutschland TikTok nutzen, hat der Digitalexperte und Politikberater Martin Fuchs (öffnet in neuem Tab) vor kurzem per Twitter-Thread (öffnet in neuem Tab) analysiert. Demnach haben 36 der 96 deutschen Parlamentsmitglieder einen Account, wobei fast alle AfD-Abgeordneten (8 von 9) dort vertreten sind, während von den Grünen immerhin mehr als die Hälfte (12 von 21) präsent ist. Am erfolgreichsten ist mit Malte Gallée (öffnet in neuem Tab) ebenfalls ein Abgeordneter der Grünen, wie die Analyse zeigt.

Was steckt hinter dem AfD-Erfolg?

Was bei der Beschäftigung mit politischer Kommunikation auf TikTok zwangsläufig auffällt, ist die große Präsenz der AfD auf der Plattform, wie auch einige der oben genannten Zahlen zeigen. Viele AfD-nahe Accounts sind bereits seit längerem (öffnet in neuem Tab) dort aktiv und auch die Partei selbst erreicht auf diesem Weg oft mehrere Millionen Menschen mit ihren Videos. Und das, obwohl die AfD-Fraktion TikTok im August 2020 in einer Kleinen Anfrage (öffnet in neuem Tab) noch als „mögliches Spionagewerkzeug Chinas“ bezeichnet hatte.

Der Erfolg der AfD in den sozialen Medien und speziell auf TikTok steht seit mehreren Wochen im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Dazu tragen auch Datenanalysen bei, die es zuletzt vermehrt gab. Zum Beispiel von Benjamin Laepple, der die Videoaktivitäten von 100 AfD-Accounts auf TikTok untersucht (öffnet in neuem Tab) hat. Eine Erkenntnis daraus: Entsprechend eines allgemeinen Social Media-Trends, generiert vor allem „eine kleine Gruppe von Power-Usern“ den Großteil der Inhalte.

Die Präsenz der AfD auf der Plattform fügt sich dabei in die allgemeine Social Media-Strategie der Partei ein, die Politikwissenschaftler Johannes Hillje vor kurzem analysiert (öffnet in neuem Tab) hat. Demnach tragen im Vergleich aller Bundestagsparteien fünf Faktoren zur großen Reichweite der AfD-Inhalte bei: hoher Ressourceneinsatz (Finanzen, Personal, Technik), die Digitalkommunikation als Ersatz für Journalismus, die leitende Idee einer rechtsorientierten Gegenöffentlichkeit, eine kollektive Identität zwischen Partei und Community sowie Plenumsreden, die auf die Social Media-Verwertung zugeschnitten sind. Ermöglicht werde der Erfolg aber auch durch die momentane Funktionsweise sozialer Medien:

„Radikale und Populisten liefern jene emotionalisierenden, polarisierenden und provozierenden Inhalte, die von den Algorithmen mit höherer Sichtbarkeit belohnt werden, weil die User auf sie reagieren, folglich länger auf der Plattform verweilen.“ (Johannes Hillje)

Desinformation als ernsthafte Herausforderung

Die hohen Reichweiten für die TikTok-Beiträge der AfD resultieren zudem daraus, dass die anderen Parteien die Plattform zu lange ignoriert oder abgelehnt haben, wie mehrere Expert:innen kritisieren (öffnet in neuem Tab). In dieser Zeit konnten die Partei und ihre Anhänger:innen ein Netz an Accounts schaffen, das äußerst erfolgreich (öffnet in neuem Tab) ist. Besonders mit Blick auf die Europawahl Anfang Juni wird mittlerweile darüber diskutiert, welchen Einfluss dies auf die Meinungsbildung der jungen Erstwähler:innen haben könnte, die sich vornehmlich über Social Media informieren. Unter dem Hashtag #ReclaimTikTok (öffnet in neuem Tab) versuchen Aktivist:innen und Politiker:innen der anderen Parteien nun, etwas entgegenzusetzen und die TikTok-User mit anderen politischen Inhalten zu erreichen.

Angesichts der Herausforderung (öffnet in neuem Tab), die digitale Desinformation für die Demokratie bedeutet, hat sich bei vielen politischen Akteur:innen mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass TikTok als politisches Kommunikationsmedium genauso ernst genommen werden sollte wie andere Kanäle der Parteikommunikation. Ein grundlegendes Problem dabei: Die kurzen Videos sind oft emotional zugespitzt und zu oberflächlich für eine ausführliche, neutrale politische Bildung. Wenn sie dann ohne objektive Einordnung viral gehen, erleichtert dies die Verbreitung von Desinformation ungemein. Hinzu kommen noch die neuen Möglichkeiten, mithilfe von KI-Tools einfach und schnell entsprechende Inhalte herzustellen. Ein drastisches aktuelles Beispiel: Tiktok-Videos, die den Dritten Weltkrieg prophezeien (öffnet in neuem Tab).

Verbot, Verkauf, demokratischer Diskurs?

Der Vorwurf gegenüber der Plattform, zu Desinformation und Polarisierung beizutragen, ist nicht neu und wird im Kontext des Superwahljahres 2024 in vielen Ländern diskutiert. TikTok versucht teilweise darauf zu reagieren, hat den EU-Verhaltenskodex (öffnet in neuem Tab) zur Bekämpfung von Desinformation unterzeichnet und plant entsprechende Maßnahmen (öffnet in neuem Tab) im Vorfeld der Europawahl. Zuletzt wurde etwa die Reichweite des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah zeitweise eingeschränkt (öffnet in neuem Tab), weil er durch die Verbreitung von Hass gegen geflüchtete Personen sowie homophobe und verschwörungstheoretische Aussagen gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen hatte. Wie wirksam und nachhaltig solche Maßnahmen sind, muss sich noch zeigen.

Für die lange Zurückhaltung vieler politischer Akteur:innen, TikTok zu nutzen, spielen zudem weitere Gründe eine Rolle: Wie viele Online-Konzerne steht das Unternehmen in der EU wegen Datenschutzbedenken zunehmend unter Druck. Vor allem da Tiktok zum chinesischen Bytedance-Konzern gehört und befürchtet wird, dass die chinesischen Behörden Zugriff auf die Daten von Nutzer:innen haben könnten. In den USA wird deshalb weiterhin intensiv um ein Verbot bzw. ein Verkauf der Videoplattform diskutiert (öffnet in neuem Tab). Neben der Gefahr chinesischer Datenspionage wird insbesondere befürchtet, dass China vor den diesjährigen US-Wahlen Propaganda und Desinformation an die 170 Mio. TikTok-User im Land ausspielen könnte.

All diese Aspekte zeigen, dass beim Thema „politische Kommunikation auf TikTok“ sehr viel in Bewegung ist. Momentan bleibt offen, wie lange der aktuelle Trend der deutschen Politik, zunehmend auf der Plattform zu kommunizieren, anhält – und ob der Diskurs dort tatsächlich objektiver und weniger zugespitzt gestaltet werden kann als in anderen sozialen Netzwerken.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation mit polisphere (öffnet in neuem Tab) auf der Webseite BASECAMP.digital erschienen.

Mehr Informationen:

Social Media & Politik: Wer ist die deutsche Taylor Swift? (öffnet in neuem Tab)

Social Media: Diese Politik-Influencer sollte man kennen (öffnet in neuem Tab)

Interview mit Martin Fuchs: „Fehler in der Kommunikation bereits vor dem Scheitern mitdenken“ (öffnet in neuem Tab)