Machtkampf um Social Media: Wie Trump und Big Tech die Plattformen verändern

In der Welt der Social-Media-Plattformen ist zuletzt einiges im Bewegung geraten: Meta verkündete das Ende seiner bisherigen Content-Moderation, Zuckerberg und Musk suchen den Konflikt mit Europa und die Zukunft von TikTok erscheint unklarer denn je. Wir fassen die aktuellen Entwicklungen zusammen.

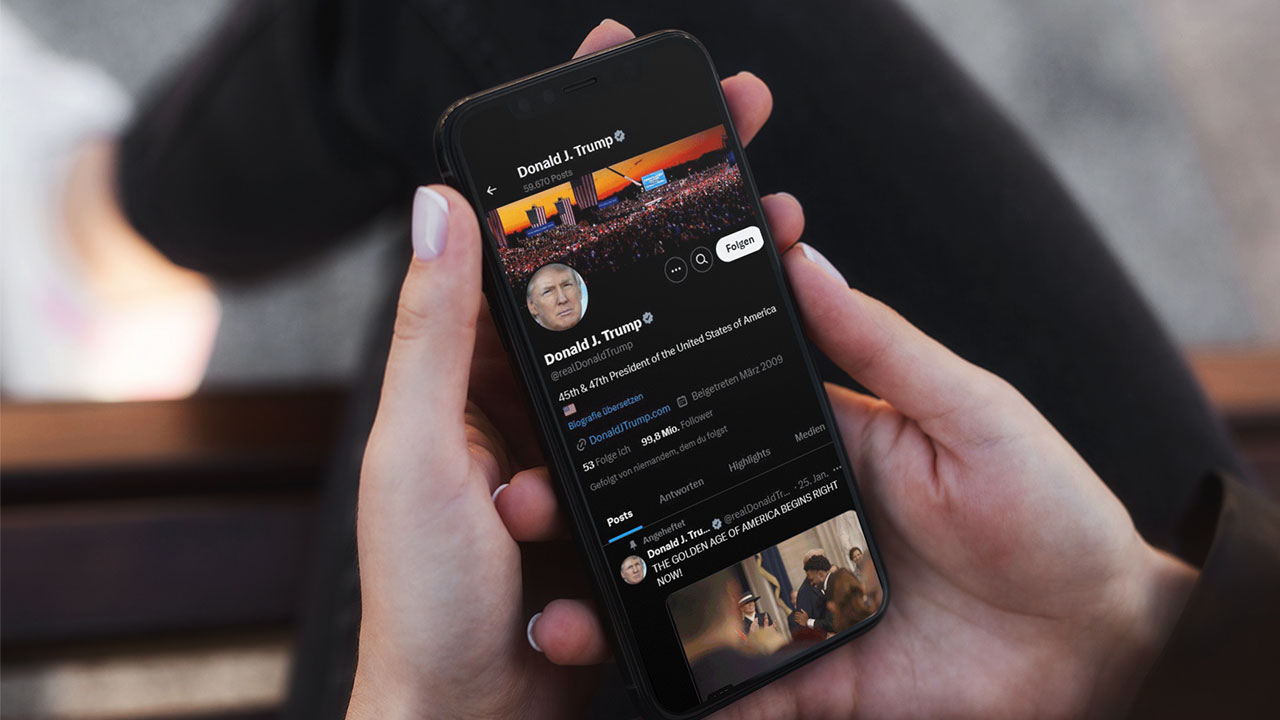

Während des offiziellen Amtsantritts von Donald Trump als US-Präsident wurde es bildlich unübersehbar: Die Betreiber der großen Social-Media-Plattformen aus dem Silicon Valley suchen (öffnet in neuem Tab) die Nähe zur neuen Regierung. Dies zeigten sie zuletzt auch in der Praxis mit Anpassungen bei ihren Apps.

Neue Regeln und Anpassungen bei Meta

So hatte Meta-CEO Mark Zuckerberg bereits zwei Wochen vor dem 20. Januar aufgrund eines „kulturellen Wendepunkts“ bei den Präsidentschaftswahlen angekündigt (öffnet in neuem Tab), auf den Plattformen des Konzerns die Content-Moderation zurückzufahren und künftig keine unabhängigen Faktenchecks zu Beiträgen mehr anzubieten. Wenn auch zunächst nur für die USA. Stattdessen sollen die Nutzer:innen von Facebook, Instagram und Threads nun selbst Anmerkungen zu Inhalten hinterlegen können, ähnlich wie die „Community Notes“ bei X.

Doch die neuen Regeln sorgen für hitzige Debatten, da sie weltweite Auswirkungen haben könnten, wie die unmoderierte Verbreitung von Falschinformationen und Hass gegen Minderheiten und diskriminierte Gruppen. Zudem gab es seit der Ankündigung vermehrt Berichte, dass Instagram Videovorschläge zu bestimmten politischen Stichworten blockiert (öffnet in neuem Tab) und es erschwere, den Accounts des neuen US-Präsidenten zu entfolgen (öffnet in neuem Tab).

Big Tech vs. EU

Darüber hinaus forderte (öffnet in neuem Tab) Mark Zuckerberg kurz darauf eine Intervention der US-Regierung gegen die EU-Regulierungen. Seine Argumentation: US-Tech-Unternehmen dürften nicht durch europäische Vorschriften wie den Digital Services Act (DSA) reguliert und bei Rechtsverstößen finanziell bestraft werden, wie es in den vergangenen Jahren mehrfach geschehen sei. Die US-Regierung solle die eigenen Tech-Unternehmen hier „verteidigen“.

Ein Konflikt mit der EU scheint damit vorprogrammiert zu sein, zumal Trumps neuer Berater Elon Musk ebenfalls schon mehrfach gegen EU-Vorschriften gewettert hat und sich nun zusätzlich verstärkt in die Politik in Deutschland (öffnet in neuem Tab) und Großbritannien (öffnet in neuem Tab) einmischt.

Kritik aus der Politik

Die politischen Reaktionen auf diese Entwicklungen ließen hierzulande nicht lange auf sich warten. Reinhard Brandl, digitalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, kommentierte Metas Entscheidung im Deutschlandfunk (öffnet in neuem Tab):

„Mark Zuckerberg knickt offenbar vor Donald Trump ein. Das ist eine beunruhigende Entwicklung. Wie sich das jetzt auf Europa auswirkt, werden wir sehen.“

Die grüne Europaabgeordnete Alexandra Geese kritisierte im Tagesspiegel (öffnet in neuem Tab) Musks Plattform X als „modernen Volksempfänger“, während ihr ehemaliger Kollege Jan Philipp Albrecht vor einer Bedrohung von Europas Souveränität durch die Tech-Unternehmen warnt (öffnet in neuem Tab).

Das EU-Parlament sieht das im Fall der gelockerten Moderationsregeln von Meta und X ähnlich und fürchtet speziell eine Gefährdung für die Integrität demokratischer Prozesse. Deshalb sprach sich vergangene Woche eine deutliche Mehrheit im Parlament per Resolution (öffnet in neuem Tab) für die strikte Durchsetzung des DSA aus.

Viel zu tun für die EU-Kommission

Die EU-Kommission beobachtet die Entwicklungen mit Argwohn und warnte (öffnet in neuem Tab) Meta zunächst vor den möglichen Konsequenzen, sollte das Faktencheck-Ende auch für die Plattformen in Europa gelten. Von X wurden derweil interne Dokumente über alle kürzlich vorgenommenen Änderungen an Algorithmen angefordert (öffnet in neuem Tab), die gegen den DSA verstoßen könnten. Aktuell wird wohl eine Millionenstrafe gegen das Unternehmen geprüft.

Auch mit Google kündigt sich ein Streit an, da das Unternehmen trotz des unterzeichneten „Code of Practice on Disinformation (öffnet in neuem Tab)“ keine Faktenchecks zu Suchergebnissen oder YouTube-Videos hinzufügen möchte (öffnet in neuem Tab). Mit dem bisher freiwilligen Code of Conduct gegen illegale Hassrede (öffnet in neuem Tab), der in überarbeiteter Form nun Teil des DSA werden soll, kommt zudem ein weiteres Regulierungsinstrument hinzu. Zugleich gab es zuletzt jedoch widersprüchliche Signale (öffnet in neuem Tab) bezüglich der konsequenten Durchsetzung des Digital Markets Act.

Die Auseinandersetzung mit den Tech-Unternehmen um Transparenz, Aufsicht und vermeintliche „Zensur“ (öffnet in neuem Tab) dürfte die nächsten Monate anhalten und könnte durch die neue US-Regierung weiter befeuert werden. Dass die EU durchaus über wirksame Druckmittel verfügt, zeigt sich an Telegram, das mittlerweile verstärkt mit den Behörden in Europa zusammenarbeitet (öffnet in neuem Tab).

Wie geht es mit TikTok weiter?

In diesem Zusammenhang muss auch über TikTok gesprochen werden, wenn auch mit Fokus auf die USA. Denn dort steht die Plattform nach einer temporären Abschaltung (öffnet in neuem Tab) Mitte Januar weiter unter Druck, sein US-Geschäft an ein amerikanisches Unternehmen zu verkaufen. Momentan ist die App bei Apple, Google und Microsoft in den USA wegen der fehlenden Rechtssicherheit weiterhin nicht auffindbar, auch wenn Trump das gesetzliche Verbot (öffnet in neuem Tab) per Dekret erstmal außer Kraft setzen wollte.

Als möglicher Käufer von TikTok war kurzzeitig Elon Musk im Gespräch, es soll aber auch eine Reihe anderer Interessenten (öffnet in neuem Tab) geben. Aus China kamen zudem erstmals Signale, über einen Teilverkauf sprechen zu können. Laut Donald Trump verhandelt aktuell (öffnet in neuem Tab) Microsoft über einen Kauf, er würde allerdings eher einen Bieterwettstreit um die App begrüßen.

Hinzu kommen weitere Probleme: So mehren sich seit der kurzfristigen Abschaltung Stimmen, die eine Veränderung der Moderation und Reichweitenbeschränkungen von bestimmten Inhalten auf TikTok feststellen (öffnet in neuem Tab), was den Verdacht – ähnlich wie bei Instagram – nährt, politisch unliebsame Meinungen auf der App verdrängen zu wollen.

Nimmt man die bekannten Sorgen hinsichtlich des Datenschutzes, Desinformation und möglicher Wahlmanipulationen (öffnet in neuem Tab) wie in Rumänien hinzu, verwundert es nicht, dass sich mittlerweile auch in Europa erste Stimmen regen, die sich für ein Verbot von TikTok aussprechen (öffnet in neuem Tab). Im Unterschied zu den USA gibt es in der EU dazu momentan aber weder eine ernsthafte Debatte noch absehbare politische Mehrheiten für eine gesetzliche Grundlage, die für ein Verbot nötig wäre. Erfolgversprechender ist es, mit Hilfe einer konsequenten Anwendung des Digital Services Act für sinnvolle Anpassungen bei TikTok – und allen anderen Plattformen – zu sorgen.

Mehr Informationen:

Social Media im Wandel: Ein Überblick über etablierte und neue Plattformen (öffnet in neuem Tab)

Trusted Flagger: Wächter des Internets oder neue Zensurbehörde? (öffnet in neuem Tab)

Kampf gegen Desinformation: Ein Überblick über Projekte und Initiativen (öffnet in neuem Tab)