Super-Tuesday: Social Media gegen TV-Spots

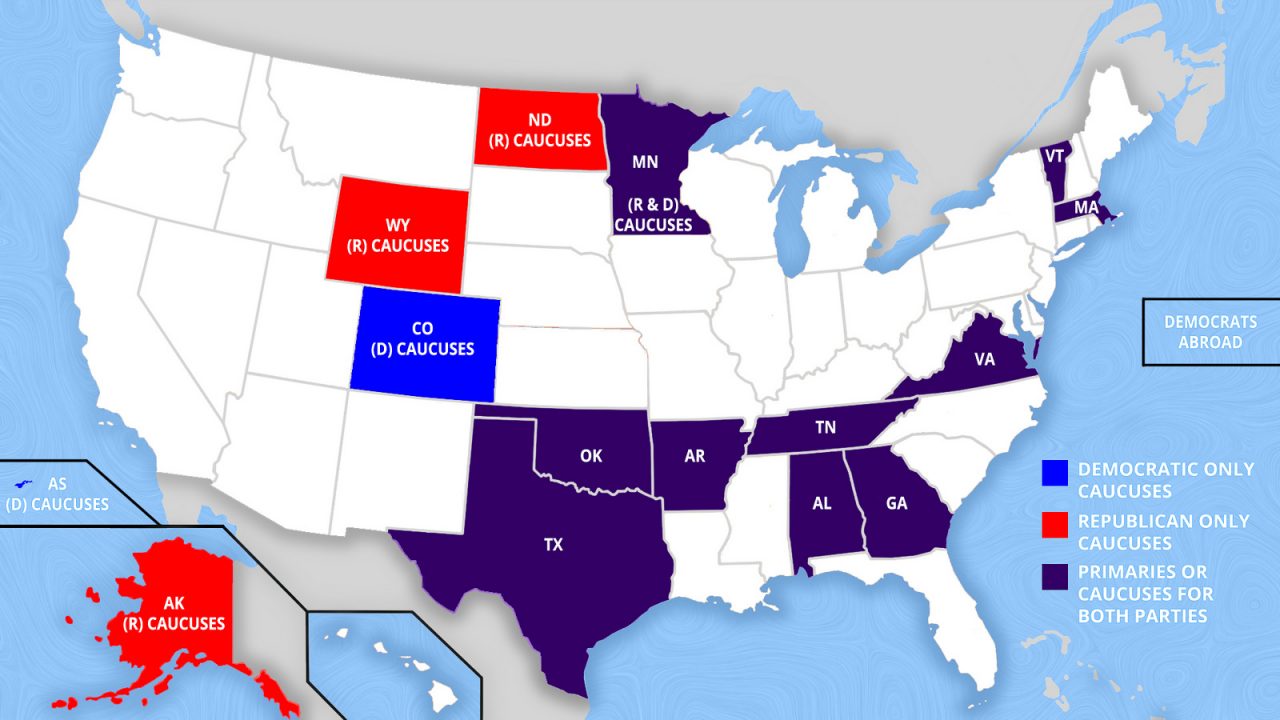

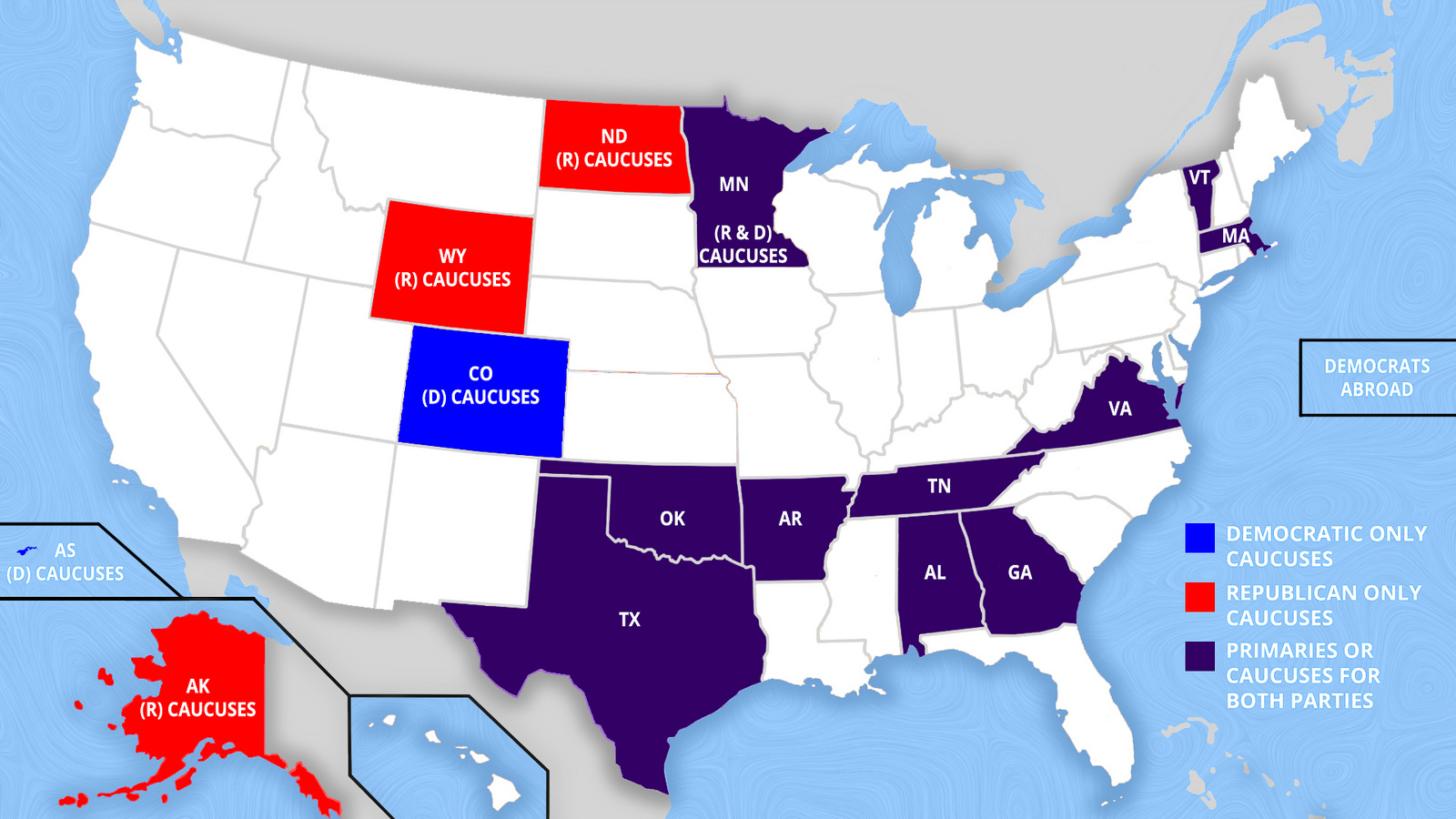

12 aus 50 – wer am „Super-Tuesday“ gewinnt, hat gute Chancen auf die Kandidatur zum US-Präsidenten. Bei den US-Vorwahlen entscheiden am 1. März die Wähler in 12 weiteren Bundesstaaten, wer der Spitzenreiter im Kandidatenrennen ist. Während bei den Demokraten nur noch Bernie Sanders und die als gesetzt geltende Hillary Clinton im Rennen sind, spitzt sich der Wahlkampf zwischen den fünf verbliebenen Kandidaten des Republikanerlagers zu – auch in den sozialen Medien.

Twitter-Trump polarisiert

Als Multimilliardär Donald Trump im letzten Juni seine Kandidatur für das Präsidentenamt ankündigte, hat wohl niemand geglaubt, dass er im „Race“ um das Weiße Haus so weit kommen würde. Inzwischen hat der pöbelnde Republikaner nicht nur die parteiinterne Kandidatur in New Hampshire, Nevada und South Carolina für sich gewonnen, sondern führt laut Umfragen für den anstehenden „Super Tuesday“ klar gegen seinen Hauptrivalen Ted Cruz. Kritiker, die den umstrittenen Unternehmer mit der eigenartigen Frisur lange als Witzfigur sahen, befassen sich immer öfter mit dem Gedanken, dass er vielleicht doch ihr Land führen könnte.

Trumps bisheriger Wahlkampf unter dem Motto „Make America Great Again!“ ist vor allem polemisch. Seine provokanten Forderungen und die Beleidigungen politischer Rivalen teilt er am liebsten über Twitter mit. Dort folgen seinem Account @realDonaldTrump schon über 6 Millionen User. Das fühle sich so an „wie die New York Times besitzen, nur ohne die Verluste“, sagt Trump selbst über seine Followerschaft. Dass Nachrichten bei Twitter nur 140 Zeichen lang sein dürfen, spielt ihm dabei in die Hände, denn statt Fakten liefert Trump vor allem zugespitzte Kommentare und populistische Positionen, die maximales Aufsehen in den Medien erregen. Ob ihm diese inhaltsleere Strategie am Ende ins Weiße Haus führt, ist noch nicht gesagt, aber der „Ernest Hemingway der 140 Zeichen“ dominiert derzeit klar die Online-Debatte.

Während seine Mitstreiter um das Präsidentenamt insgesamt über 4 Milliarden US-Dollar in Wahlwerbespots investieren werden, schaffen es die Videoschnipsel, die Trumps Wahlkampfteam sorgfältig zusammen- und bei Youtube, Instagram oder Vine einstellt, immer wieder in die regulären Formate der Fernsehsender, weil sie etwa einen unerhört schimpfenden Trump oder eine dreiste Verunglimpfung von politischen Gegnern zeigen. Trump, der im Vergleich zu dem kürzlich aus dem Wahlkampf ausgeschiedenen Jeb Bush nur 1 % von dessen Ausgaben für Wahlwerbespots ausgab, dominiert auf diesem Umweg dennoch die TV-Bildschirme.

Hillary Clinton – professionell, aber langweilig

Hillary Clinton nimmt diesmal keinen Umweg. Bereits im April 2015 hatte sie angekündigt, für das Weiße Haus zu kandidieren – acht Jahre nach ihrer ersten Kandidatur. 2008 unterlag sie in den „Primaries“ gegen Barack Obama. Diesmal ist sie die Präsidentschaftskandidatin „meant to be“: Selbstsicher, inhaltsstark und vor allem professionell wirkte ihre bisherige Kampagne „Hillary for America“, bei der sie sowohl auf konventionelle Methoden wie Wahlwerbespots und überzeugende Wahlkampfauftritte, als auch Social Media setzt.

Bei Twitter schafft Clinton es immerhin auf 5,5 Millionen Follower, bei Facebook auf rund 2,5 Millionen Likes. Kommuniziert werden klare politische Botschaften gepaart mit einem Schuss Persönlichkeit. Die ehemalige First Lady setzt auf Menschlichkeit und Familienfotos, um nicht länger als berechnend zu gelten. Damit baut sie auch einen Gegenpol zu den harten, fremdenfeindlichen Republikanern auf. „Ich weiß es ist komisch für Präsidentschaftskandidaten heutzutage zu behaupten wir bräuchten mehr Liebe und Freundlichkeit in unserer Gesellschaft, aber ich sage es ganz klar: das brauchen wir,“ erklärte sie kürzlich bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Doch trotz der Liebesgrüße an ihre Wähler und vieler weiterer perfekt organisierter Kampagnenelemente, konzipiert und umgesetzt von erfahren Wahlkämpfern um Strippenzieher Robby Mook, ist ihr Kampagne kein Selbstläufer. Ihr größter Konkurrent: Senator Bernie Sanders aus Vermont.

Bernie Sanders setzt auf Social Media

Bernie Sanders stieg kurz nach Hillary Clinton im Mai 2015 in das Rennen um die demokratische Nominierung ein. Inzwischen liefern sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in einer der vier bereits abgehaltenen Vorwahlen (New Hampshire) konnte Sanders triumphieren. Der zunächst vergleichsweise unbekannte parteilose Politiker mit 3 Millionen Likes bei Facebook und 1,5 Millionen Followern bei Twitter will nichts weniger als das Ende von korrupten politischen Eliten. Sich selbst bezeichnet er als Sozialdemokrat – und damit ziemlich weit links im US-amerikanischen Politikspektrum. Er punktet mit Themen wie Einkommensumverteilung und gesetzlicher Krankenversicherung. Sein politisches Vorbild sind die skandinavischen Länder. Schon 10 Millionen Dollar hat er für seine Internetpräsenz ausgegeben, fast so viel wie Clinton (12 Mio.) denn er weiß: die Leute, die wirklich an seine Message glauben, folgen ihm in den sozialen Netzwerken und nicht am Fernsehbildschirm.

Obama als Vorreiter

Acht Jahre sind vergangen seit Barack Obama nicht nur der erste schwarze Präsident, auch der erste „Facebook-Präsident“ wurde. 2008 schaffte er es wie kein US-Politiker zuvor in den sozialen Medien zu mobilisieren und seine inhaltliche Message zu verbreiten. Auch während seiner Amtszeit nutzte er die sozialen Netzwerke geschickt für seine politische Kommunikation. Sein Tweet „Four more years.“ mit dem Bild einer Umarmung mit Frau Michelle brach am Tag seiner Wiederwahl im November 2012 spektakulär alle Twitter-Rekorde. Im Wahlkampfjahr 2016 ist es im Netz ruhiger geworden um den einstigen politischen Popstar. Doch Obama schaut kritisch auf den polemischen Wahlkampf der Republikaner, der sich vor allem in den sozialen Netzwerken abspielt. In einem Interview gab er kürzlich zu bedenken: „Präsident sein ist ein harter Job. Es ist keine Talkshow oder Reality Show.“ Er glaube fest daran, dass die Amerikaner einsehen werden, dass das Amt des Präsidenten Verantwortung bedeutet und jemand wie Donald Trump ihr nicht gewachsen ist.